手のひらを身体全体と捉える考え方があります。

いろーいろな考え方があって、その色々を見ていると迷うばかりです。

赤ちゃんを見ていると、脳と手の発達はとても重複しているなあと感心します。

手を動かすことと、脳を働かせることが連動しているのですよね。

これは脳の図で有名な脳の中のこびと(ホムンクルス)からもよくわかります。

ヒトの一次運動野における体部位局在の地図 (脳の中のこびと(ホムンクルス)http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/32/index-32.html より)

手の部位って広いですねえ。

そして顔も大きい。

ここから派生して細かく考えていくこともあるのでしょうが、

実際はいろいろな要素が組み合わさり、なかなか難しいです。

東洋医学の世界でも、手を、身体全体と診立てたり、頭と診立てたり、背骨を中心にみたてたりと、悩ましいです。 さて、これは手の甲置き鍼を貼っています。

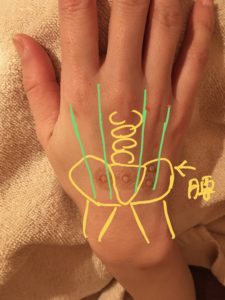

さて、これは手の甲置き鍼を貼っています。

この考え方、いろいろあるのです。

イラスト

この考え方は、手の甲を腰と診立てて、腰の痛みに対応していると考えられます。

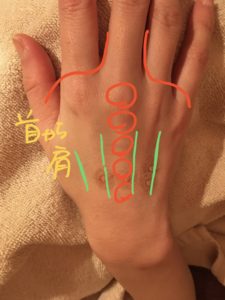

こちらの考え方は、手の甲を首から肩とみたてて、首の寝違えで反応を診立てています。

こちらの考え方は、手の甲を首から肩とみたてて、首の寝違えで反応を診立てています。

面白いですよね

同じ反応でも、どう考えるかはさまざまなのです。

そしてこれは実際には寝違えの方への施術でした。

寝違えには落枕という有名なツボがあります。

このツボも手の甲ですが、特効穴的に考えることもできますし、

こうやって反応を探して、結果的に落枕というツボに行き当たることもあります。

まあ、どっちにしろ、効けばOKなのですが、

東洋医学の臨床の場であるのならば、最低限、どんな理論があり、何をつかっているのかというあたりは踏まえて、経穴を使っていきたいなって思います(^^)

うふふ。