身体は何に影響されているのか ― 三因学説という見方

最近、「暝想(めいそう)」という言葉を耳にする機会が増えました。

暝想というと、どこか宗教的な印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

私自身は、宗教的な要素をできるだけ排した、

気持ちや状態を整えるための方法として、

マインドフルネスという考え方からこの分野に入りました。

その中で身につけてきた呼吸や注意の向け方が、

結果的に、東洋医学で言う「暝想」とほぼ同じものだなあ、

という体験をしています。

やり方や効果について、いろいろな情報も出ていますね。

今日は、

「暝想(あるいはマインドフルネス)が、なぜ身体に影響を与えると考えられてきたのか」

それを東洋医学の視点から整理してみたいと思います。

三因学説という考え方

東洋医学には、病や不調の原因を考えるときに

三因学説(さんいんがくせつ)という枠組みがあります。

身体は、大きく分けて

次の三つの要因から影響を受ける、という考え方です。

外因

外界から受ける影響です。

暑さ寒さ、湿度、風など、いわゆる環境要因。

現代的に言えば、

騒音や人の視線、刺激の多さなども含めて考えると分かりやすいと思います。

内因

人の内側で起こる精神的な動き。

気持ち、感情、意思の働きです。

ここで大事なのは、

内因は必ずしも外因への反応として起こるわけではない、という点です。

人は、生きているだけで

理由がはっきりしなくても

不安になったり、考えが止まらなくなったり、

気持ちや意思が暴走することがあります。

東洋医学では、そうした精神の動きそのものが、

身体に影響を与える要因として最初から想定されています。

不内外因

外因でも内因でも割り切れない要素です。

食べ方、働き方、休み方、睡眠、身体の使い方。

つまり、日常生活のあり方です。

東洋医学では、飲食不節、労倦、房事過多などと表現されますが、

要は「どう生きているか」ということ。

ここが、とても面白いところだと感じています。

暝想はどこに位置づけられるのか

暝想は、

感情を消すための方法でも、

何も考えない状態を作るための技法でもない、

と私は考えています。

東洋医学的には、

暝想は内因(感情・意思の動き)で乱れがちな気の流れを整える方法

と捉えると分かりやすい。

生きていると、私たちの意識や気は

どうしても、

頭のほう、上のほう、外の世界へ向かいやすくなります。

暝想では、

呼吸や身体感覚、

臍下丹田(おへその下あたり)に意識を向けることで、

外に散りやすい注意をいったん内側に戻していきます。

そうすることで、

本来の身体のリズム、

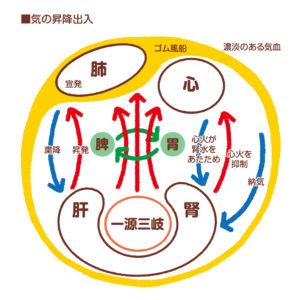

気の昇降出入(上がり、下がり、出入り)が

整いやすくなる、という考え方です。

不内外因という「自分で扱える領域」

三因学説の中で、

私がとても面白いと感じているのが不内外因です。

環境(外因)は、完全にはコントロールできません。

感情や気持ち(内因)も、思い通りにならないことが多い。

でも、

どう休むか、

どう身体を使うか、

どう注意を向け直すか。

こうした不内外因の領域は、

少しずつ調整することができます。

暝想も、

この不内外因に属する、

「生活上の選択」「身体の扱い方」の一つだと考えると、

とても現実的になります。

心と身体を分けないという発想

感情の動きと、臓腑のありようを

一つのものとして捉える。

心と身体を切り分けず、

どちらからでも全体に働きかけられる。

この発想そのものが、

東洋医学の面白さであり、

今の暮らしの中でも使える視点だなあと感じています。

人間って、

本当に面白い生き物ですよね。