私の受けたい治療⑪ 食事のありようと健康、現代を生きる私達の選択肢

〜全体をみる、文化を考える、人生の文脈を考える。

私が食事を通して学び考えていったこと〜

食事の問題は私達の健康に大きな影響をもちます。

また情報も多く、それだけ興味や関心の深い課題でもありますね。

人生を歩んでいくときに、食事というのは、人の輪を広げ、楽しみを広げていきます。しかしながら、思想信条も大きく絡み、ゆがみやすいものであるのもよくわかります。

人生を歩んでいくときに、食事というのは、人の輪を広げ、楽しみを広げていきます。しかしながら、思想信条も大きく絡み、ゆがみやすいものであるのもよくわかります。

私自身この課題については、自分の臨床の場でもさまざまな場面で相対することとが多く、健康を考える上での大きな柱であると認識しています。

☆子宮筋腫患者の会での動物性タンパク質、乳製品に対する考え方。

私が所属していた子宮筋腫の患者の会では、動物性タンパク質をとらないこと、乳製品を取らないことを推奨、アドバイスしていました。

これはなんらかの根拠があってのアドバイスであるのだろうと思います。

しかしながら、私は自分の臨床の実感として、これら制限のある食事アドバイスは、その制限自体よりも、結果として、食事全体がかなり偏ったものになってしまうきっかけになってしまうのではないかと感じていました。

☆食事において、制限を求める情報のもたらすもの。

私はそれまでも、こういった、かなり偏ったり、きつい制限を実践している患者さんと多く対峙し、食事や食物の摂取に関しては非常に難しい課題だなと感じていました。

何かをやめれば婦人科疾患にならないというほど、単純な問題ではなく食べ物は本当に思想信条にもかかわり、また自分が気がつかない文化や習慣に依存するものであること。そして食事は単品で考えるのではなく食事全体で考えることの大切さを感じていたからです。

・乳製品をやめること

・動物性タンパク質をやめること

これらは案外わかりやすくてやりやすいです。

コレを食べない、あれを食べないと決めればいいだけです。

しかしながら、かなり栄養豊富なこれらの食品を抜いて、バランスを失わない食事をしていくことはかなり難しいことです。

やめた食品で得られていた栄養素を、他の食品で補っていくということは本当に大変です。

これが薬と食事の違いだと思います。薬であれば、この薬を飲む飲まないは薬だけの観点で考えることが可能だと思います。

しかしながら、食事の場合は、短期間ならまだしも長期的に制限の加わった状態にするという事の持つ意味は、食事全体のデザインから考えてみる必要があるのではないかと、食事制限をしている方々の、食事生活記録をみて思いました。

☆☆本当に動物性蛋白や乳製品をやめれば婦人科疾患が軽減するのだろうかという疑問

また、動物性タンパク質や乳製品に対する制限は、私の臨床を通じた実感としては、そうなんだろうか?と大きな疑問を感じていました。

動物性タンパク質を取らない方は、どうしても大豆蛋白の選択が増えています。かなり偏ったお考えの方も、多くいらっしゃりました。

ただ、子宮筋腫の患者の会の方針として私が入会する以前から、明示されていましたのでその部分を指摘する立場でもないと思い、私としては食事に関しては、距離をおくというスタンスでした。

☆☆乳製品を摂取した方が子宮筋腫のトラブルが小さい??

あるときに、会員掲示板でとある海外の論文発表で乳製品を摂取した方が筋腫のトラブルが少ないという発表を紹介された方がいらっしゃりました。

そしてかなりの論争となりました。

『実はこんなに我慢していたのに,内膜症はひどくなる一方だったんです』

『がんばって牛乳飲むのをやめてたのに、筋腫はぜんぜん小さくならなくて』

こんな意見が思いのほか多く上がりました。

皆さんそんなにまじめに制限を実践し、それでもひどくなる内膜症や筋腫になやんでいたのかあと、驚きました。

まあ、食事の影響だったのか、病気の進行だったのかは判然としません。

エストロゲン依存性疾患ですので、生理があれば、病気が進行するのも仕方がないことです。

しかしながら、あのときの声は、こんなに我慢したのにという思いが強く伝わってきました。

それだけ、病気に対する悩みが深かったということだったのかと思います。

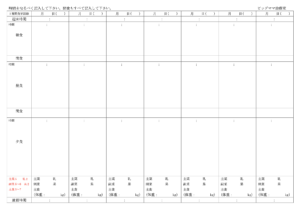

☆食事生活記録と食事バランスガイド

私は、治療院での実践の場で食事や食物に関する質問をお受けした場合は、

1)食事生活記録を1週間つけていただく。

2)食事バランスガイド、日本人のための食事摂取基準を情報提供する

3)2)に従って、ご自身の食事数をカウントし、食事の現状を知り改善する。

上記のようなプロセスを踏んでいます。

まず、お話ではなく、記録をつけていただくということがはじまりです。

お話では、どうしても『気になること』が中心になってしまいます。

でも、食事は気にもならない、意識にも上らない、でも習慣になっていることが課題の中心だったりするのです。

ですので、まず書いていただくことをはじめにおこなっています。

そして、食事の改善に関しては、私自身の考えをいれることはなく、あくまでも厚労省のサイト農水省のサイトからの情報提供を主軸として、一緒に改善をめざしていきます。

☆栄養学の叡智がつまった食事バランスガイド

この食事バランスガイドは栄養学の叡智が集まっていると思います。

そして5年改定し、データーに基づき、その不確実性や、日常への現実感をもった指導は力強いと思っています。

数多の情報がさすらう食事や食品についてこの情報提供は本当に有難いと思います。

☆食事バランスガイドに従い、食事を修正していくということ

私は食事バランスガイドに従い、食事の修正した方のお身体を多く拝見し、妊活や健康状態についての変化を多く観察しました。

その結果、この食事バランスガイドを超える食事改善はないと現時点では思っています。

ご自身の食生活の過不足を1週間単位で把握する。

そして、バランスガイドにある、手のひら3〜5の主菜、手のひら2つ分の乳製品、果物・・・・・。これらの過不足を認識し、食べていないものがあれば食べ、食べ過ぎになっているものを控えるということをしていただければと思います。

少しだけ習慣を変えることの大きさを、多くの症例でみることとなりました。

そして食事をかえるということは、サプリや薬品と違い、家族全員の健康に役立ち、幸せに役立つんだということも多くの患者さんと一緒に経験しました。

小さな積み重ねがもつ大きな力。

本当に力強いと感じます。

☆なんらかの食物を制限し、摂取しないならば、代替を考えよう。

食事に関しては思想信条や、一定の情報提供による説得力のある場合も

おおいかと思います。

この場合、私は無理に指導するというよりは、”なんらかの食物を摂取しない”という方針がある場合には、”代替を考えよう”というアドバイスをしています。

なんらかの食品の摂取を禁ずるという方法は、情報をみていると

説得力があり、やった感があり、取り組みやすいものであり、

こんなに我慢しているのだから、結果もきっと・・・という期待も大きいのかなと

感じるのかなと思いました。

これは子宮筋腫の患者の会でも強く感じました。

なにかにすがりたいようなお気持ちの時、それを遮るのはあまり意味がないのかなと思ったのです。

無理にいま拘わっている部分を変えるよりも、乳製品を取らないのであれば、乳製品から得られるであろう栄養をほかから摂取するように心がけるということです。

これによって偏った食事のバランスがある程度保たれるのかなと思います。

また代替品をとるぐらいならば、そのまま乳製品を取った方がよいのかなあなどという気づきにつながることも多くありました。

☆☆食事は単独で考えるのではなく、食事全体、生活全体のバランスの中で。

私にはいまでも、この食品と筋腫、婦人科疾患の関係はよくわかりません。

ネットをぐぐると、やはりいまでも多く出てきます。栄養情報は出ては消えの繰り返しでもありますね。

私は食事に関しては、まず、ご自身の食事生活記録をかいて、食事バランスガイドが推奨している数と比較してみましょうと、申し上げるのみです。

長らくの数多くの臨床を続ける中で、食品というのは単独で取り出して効果を語ることは非常に難しいということを思うようになりました。

全体をみる、文化を考える、その人の人生の文脈を考える。

私が食事を通して学び考えていったことです。

それにしても、食事バランスガイドは素晴らしいです。