人がいきるっていうのを、東洋医学ではごじょごじょと難しい単語を使いますが、

お金の流れで表現してみます。続きです

自転車操業的五臓の発想の中でも腎は余力の積み増し

五臓は自転車操業といいました。脾胃を中心とし、肝気が気の昇降出入をおこない、肺気が助けます。

そのなかで、腎は少し毛色の違う臓腑ですね。五臓の中で、ほかの4臟を下支えする役割をもちます。土台なんですね。まあ日々を支える生活防衛資金が腎と考えます。

例えば睡眠の時には、気が納まる必要があります。この納まるところが腎。呼吸も納まる必要がある、納まるところが腎です。いろんなものの受け手になっているわけです。

気が納まり睡眠

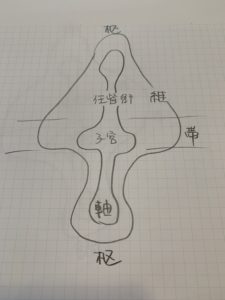

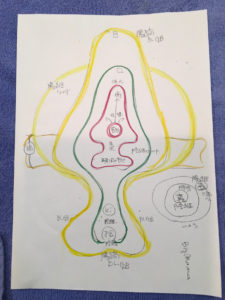

ここが余力である一源三岐の発想や、奇経八脉の発想につながるポイントの場処となります。

生活防衛資金が貯められたら、余力は投資に回し複利の効果で大きくしていく発想が人生を豊にします。この発想が臍下丹田を充実させる、奇経八脉の充実をといった発送になります。

そもそも、日々が自転車操業では余力の積み増し、貯金や投資なんて無理です。まず生活防衛資金を貯金できる日々にすべきです。

その上で、貯金が生活防衛資金の要件をみたしたら、投資に手を出すべきなのです。

このあたりを、むちゃくちゃに考えるから、日々が自転車操業のまま、貯金の積み増し、投資に手を出すなんて言う、それってムリゲーなことを思っちゃうわけです。

まず、日々の充実! 余力を生活防衛資金レベルで貯める! そのあと投資(生殖)なんです。

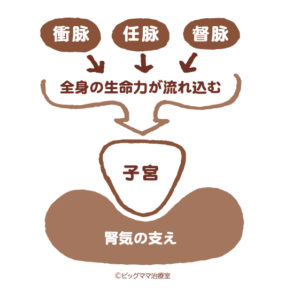

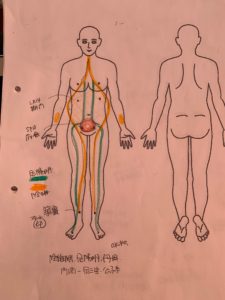

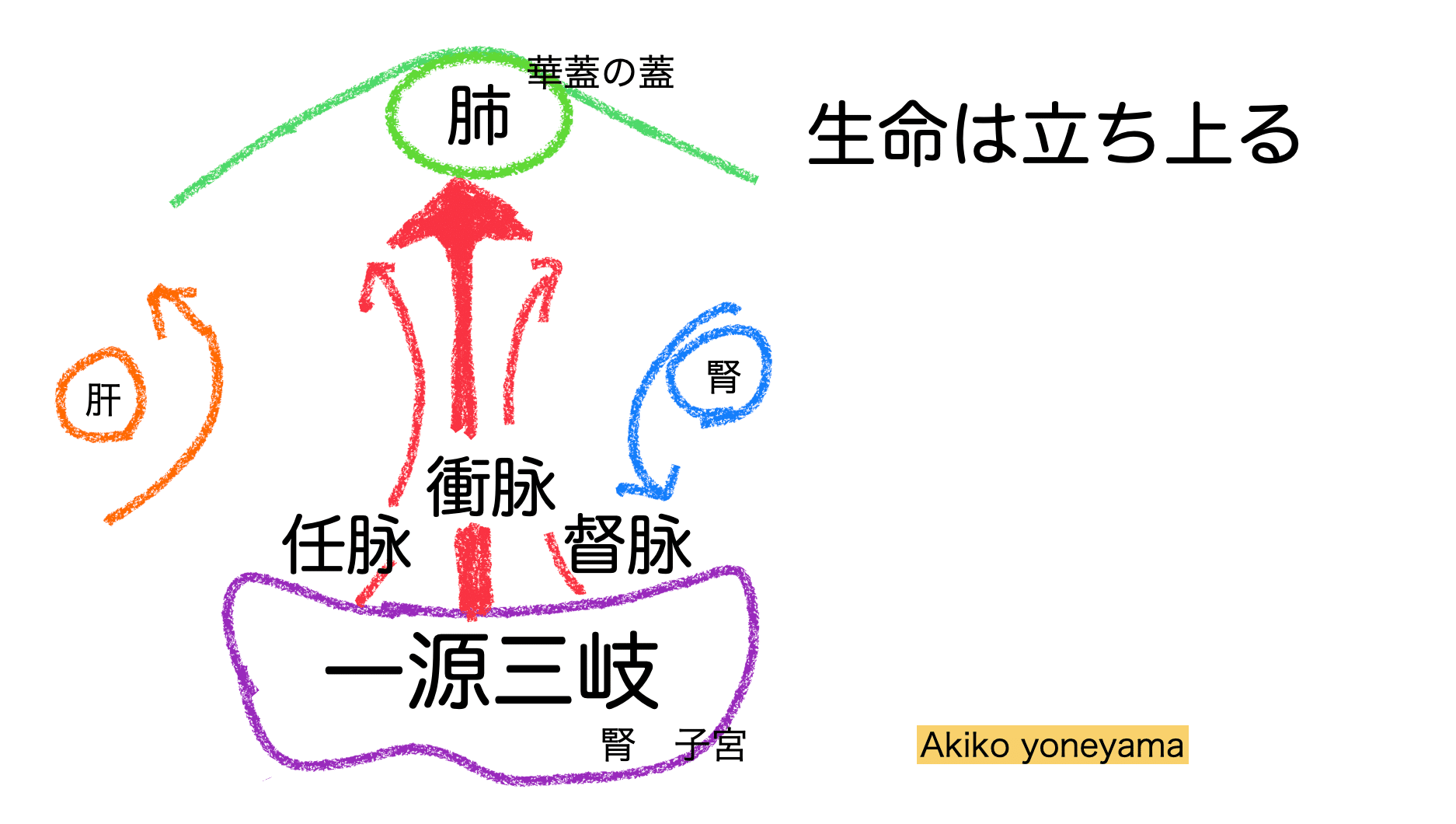

次世代につなぐ生殖の力を支える腎、その命を注ぎ込む任督衝脈

子宮を支えるのは腎です。

子宮に生命力を注ぎ込むのは、任督衝脈です。

任督衝脈に気血を注ぎ込むのは肝心脾肺の臓腑です。

腎 生命は立ち上る

人間には、生命力の有余を大きく蓄える流れが用意されています。一源三岐と呼ばれる衝脉、任脉、督脉です。この一源三岐の経絡は女性においては直接的に子宮に注ぎ入り、有余の生命力を注ぎ込みます。生殖を支える大いなるエネルギーとなるわけです。

日々をしっかり生きて、毎月投資して、生活防衛資金を貯める。

蓄っていけば複利の法則で伸びていきます。

お金も、身体も、日々を楽しく生きると同時に投資してのばしましょ(^^)