肝木の人間観

天地人三才による生命観であったり、いろいろな生命観がありますね。古来より、

人間をよく診ようとした人たちはいろいろな生命観を使って診ようとしてきました。

私はこの肝木の生命観を前提とし、目の前の患者さんを拝見していくことが多いです。

とくに、ストレスや、その方の土台となる生命力が問題となりやすい不妊治療では、

とても使い勝手の良い生命観です。

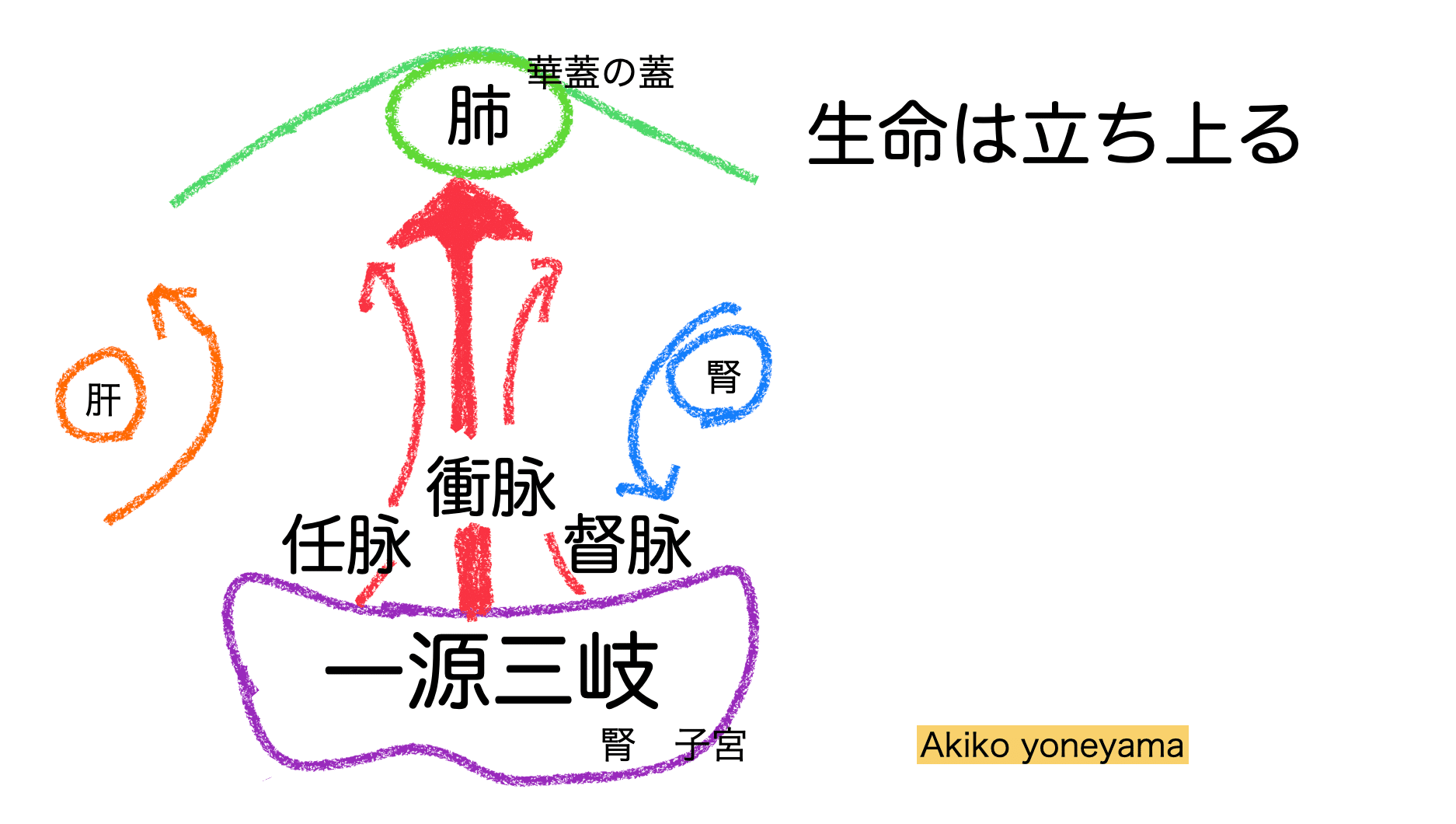

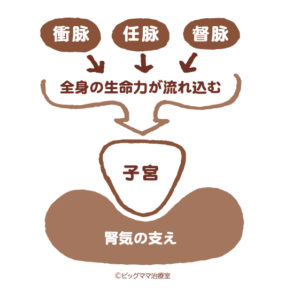

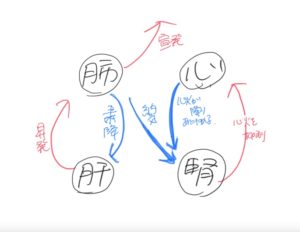

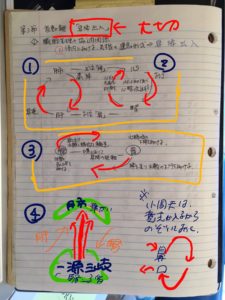

肝心脾肺腎この五臓、五臓各々があって一本の木になっているのではなく、

一本の木をしっかりとよく診ようとしたときに五臓という概念を使っているのだという前提に

立つことが大切です。

脾土 豊かな大地

腎水 こんこんとわく泉

肺 そよぐ風

心 あふれる光り

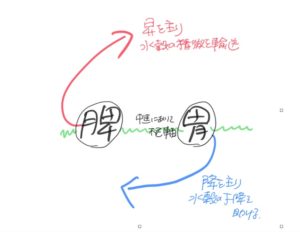

そして、豊穣の土壌に渾渾と湧く泉、脾腎の大地にしっかりと根(肝陰)を張り、風がそよぎあふれる光りが降り注ぐ天空にむかって枝葉(肝陽)を広げる、そんな一本の木のありようを人間としてみていきます。

弁証論治は細かく見ることによって、パーツがバラバラに存在しているように思え、論理の追求に走りがちですが、人間がひとくくりの存在であることをしっかりと意識し、目の前の患者さんの理解にすすんでいきたいものです。