人生、いろんなことがあります。

決断して、手放さなければならないこともありますね。

やるべき時にやる大切さ。

私はしっかりとやるべき時にはやるのがとても大切だと思っています。

やるべきときに、迷いつつ、考えつつ、中途半端にやっていると、結果がでないからです。

でも、やめるという決断も大事。

とっても大変だけど大事です。

手放した後に、新しいモノが手に入る、道が開ける。

人生は長いようで短いです。

どこかで、決断しなければなりません。

でも、その決断で手放し、その次が見えてくることもありますね。

情報との付き合い方

情報との付き合い方は難しいです。

私は、その瞬間の印象を大事にしようと思っています。

YouTube界隈にはヘンテコ情報も多いです。

もしかしたら非常に有難い情報かもしれませんが、

触れた瞬間に『これは自分にはNO 』という感覚は大事にするほうが、

人生を生きていくときには吉のスタンスかなと思っています。

なんというか、下手な意識的な思いが入り込まない直感って、案外アタリだったりするという感じです。

『素直』は、力強く、前向きに人生を開きます。

『素直』っていうのが大事って思うのもこのあたり。

いちいち考えめぐらせるよりも、不妊カウンセリングをしていると、

『あ、そのアドバイスOK』と受け入れ、

するするって人生が前に進む感じがする方を多く見ています。

そんな方々に触れていると、素直さって人生を進む最強のアイテムなんだなあって実感したりします。

確かに情報を鵜呑みにするのは、いけないし、危険です。

でも、その情報の確認の時間を費やし、迷ってばかりいると、結果的に目的に到達しなかったりします。

妊活だと特に『時間』と『運』が大切です。

時間と運を大事に前に進んでほしいです。

情報との付き合い方

たとえば、東洋医学の世界だと脉診なんてのがあります。

妊娠の脈はあーだこーだ、虚弱の人が深い病の時はあーだこーだ。

でも、こういう知識を入れ込む前の、パッと見た瞬間の『あっ』と思う感覚が大事。

そしてその専門家ならば、『あっ』を掘り下げる意味がありますよね。

私はほかの情報と付き合わせて、自分の思った『あっ』はなんだったか、

鍼灸のアプローチというデザインを考えるヒントにしていきます。

この、『あっ』と思うときに、ほかの情報がすでに入っていると、そう思いたい自分がいて、感覚濁ります。たとえば、脈を診るよりも先に、基礎体温表をみちゃって『妊娠してるのね』と思うと、とたんに脈も『妊娠の脈』に見えちゃいます。

言語化って、確かに大事であり、理解を深めるには役立つアイテムですが、

意識の入りすぎで、その色に染まる(逆に言えば、認知を持っていきたい方に持っていくことが出来る)のかなあと。

ホリエモンの宗教コメント

ホリエモンが、大学の宗教学専攻で、

教授が『しっかり学ぶにはどっぷり入り込まなくちゃダメだ』といい、

いろんな宗教の信者になってどっぷりつかったら、

そのまま帰ってこなかった学生も多かったと以前に語っていました。

まあ、そのまま帰らないのもその人の人生ですが(^^ゞ、それってその人の宗教学という学問を学ぶときの目的だったんでしょうかねえ。どっぷり入り込むのって大変なんだなあって思いました。

人生は長いようで短い

時間を大切にしたいですねえ。

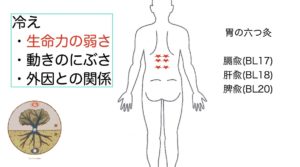

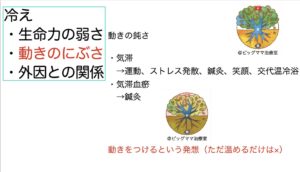

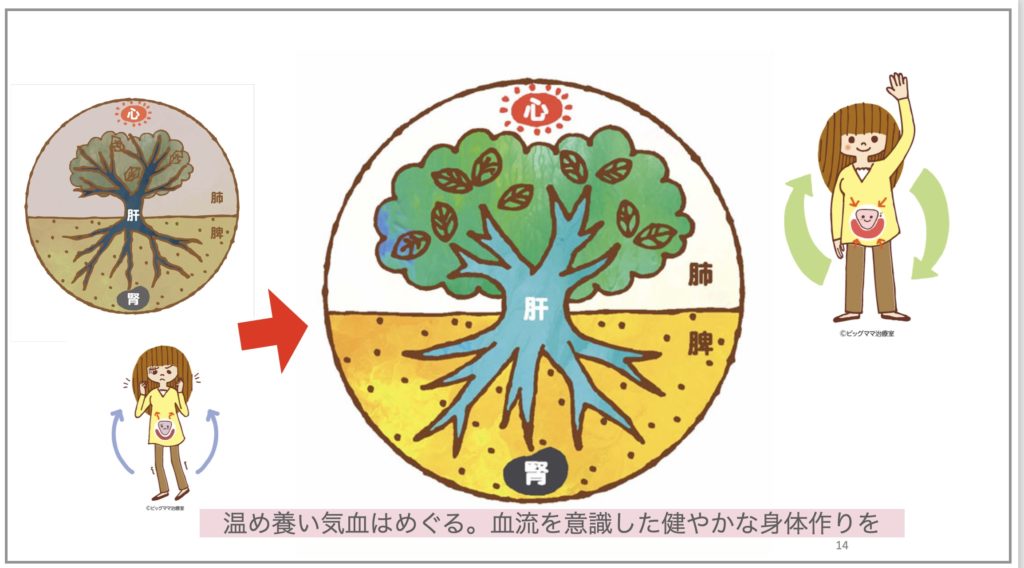

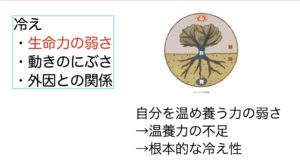

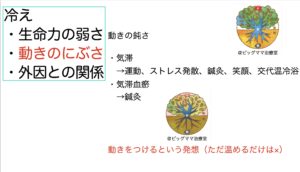

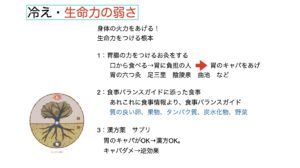

生命力の弱さをおぎなうには、サプリや漢方なども有効でしょう。ただし、胃袋の力不足の場合は、経口摂取するモノの追加はで逆に生命力が落ちてしまうこともあります。この場合は、お灸のセルフケアです。

生命力の弱さをおぎなうには、サプリや漢方なども有効でしょう。ただし、胃袋の力不足の場合は、経口摂取するモノの追加はで逆に生命力が落ちてしまうこともあります。この場合は、お灸のセルフケアです。